茅臺酒最早的起源可以追溯到公元135年前漢武帝時期“枸醬酒”,也許你看到這句話會問,茅臺作為世界三大蒸餾酒之一,2000多年前有蒸餾酒嗎?確實,當時枸醬酒不屬于蒸餾酒,更接近果酒或黃酒一系,但沒有“枸醬酒”的起源和發展,何以有今天蓬勃發展的中國白酒文化產業?也許“枸醬酒”與今時今日的茅臺酒工藝有著千差萬別,但我更愿意解讀為“枸醬酒”是茅臺人對酒文化歷史一種傳承及信念。

解讀茅臺酒歷史,不可不知道茅臺的三大酒坊“榮和燒坊”、“成義燒坊”以及“恒興燒坊”。

“榮和燒坊”建立于1879年,由石榮宵、孫金太及王天和鹽號掌柜王立夫合伙創辦,取名“榮太和燒坊”,后因孫金太退出,所以更名為“榮和燒坊”。“榮和燒坊”釀造的茅臺酒稱為“王茅”。

1896年,成義茅臺酒廠成立,我們更習慣稱之為“成義燒坊”,創辦人華聯鋒。茅臺最早使用“飛天仙女”及“百年老窖”作為酒廠商標宣傳的酒坊,“成義燒坊”釀釀造的茅臺酒稱為“華茅”。

1929年,周秉衡在茅臺鎮開辦“衡昌燒坊”,1941年,賴永初接收后改名為“恒興燒坊”,所產的茅臺酒稱為“賴茅”。

連年的戰亂給茅臺鎮的釀酒業帶來嚴重的危機,至1949年,茅臺鎮的僅存的燒酒作坊只剩下“榮和燒坊”、“成義燒坊”以及“恒興燒坊”,為了重建茅臺鎮昔日釀酒輝煌,1951年,政府將這三家燒坊改造合并組建“國營貴州茅臺酒廠”,這才是今天我們真正意義上能看到喝到的“茅臺酒”。

新中國成立后,茅臺酒廠歷經改革和發展,確定了“國酒”的地位。從1953年獲得第一次全國評酒會金獎后,并于1963,1979,1984及1989蟬聯五屆全國評酒會金獎,當然還有其它重量級的獎項。在“中國酒文化博物館”里,我們參觀到這些獲獎證書、當年的報紙的篇章以及一些珍貴的老照片,雖然有些年代已久,卻珍貴記載了茅臺人的辛勤結晶。

茅臺酒生產,采用當地特產紅纓子高粱為原料,并且稱之為”沙”。一年一個周期,只投料兩次,第一次稱為下沙投料,第二次為糙沙,各占投料量的50%。第一次投料,先經熱水潤料后,加入5-7%的母糟(即上一年最后一輪發酵出窖未經蒸酒的優質酒醅),進行混蒸(蒸糧蒸酒同時進行),冷卻后堆積發酵,入窖發酵一個月。第二次原料料經粉碎,潤料后,加入等量的上述酒糟進行混蒸,蒸餾后所得到的第一次酒稱為“生沙酒”,全部潑回原酒醅中,攤冷后,加上一批蒸餾得到的尾酒,再加曲入窖發酵一個月。

發酵成熟的酒醅經蒸餾,得到第二次的蒸餾酒,稱為“糙沙酒”。酒頭部分單獨貯存,用于勾兌,酒尾則仍潑回酒醅中重新發酵。酒醅經攤冷,加酒尾,酒曲,堆積后再入窖發酵一個月,蒸餾,從此周而復始,再分別發酵,蒸餾。總共要經過八次發酵,八次蒸酒,第三次蒸餾得到的酒稱為“生沙酒”,第四、五、六次所蒸餾得到的酒統稱為“大回酒”,第七次蒸餾所得到的稱為“小回酒”,第八次蒸餾得到的稱為“追糟酒”。其中最后七次蒸餾出來的酒作為產品分別入庫,再行勾兌。

總而言之,最簡單通俗易懂的是,一瓶茅臺酒從生產到銷售,大概需要五年的時間。

民國時期的一組“茅臺”,分別由“榮和燒坊”和“成義燒坊”釀制,采用土陶瓶灌裝。堪稱酒類收藏品中的“國寶” 。

民國時期“飛鷹牌”賴茅,由賴永初的恒興酒坊出品。民國時期的“茅臺”在藏酒界一直屬于稀缺的“文物”。

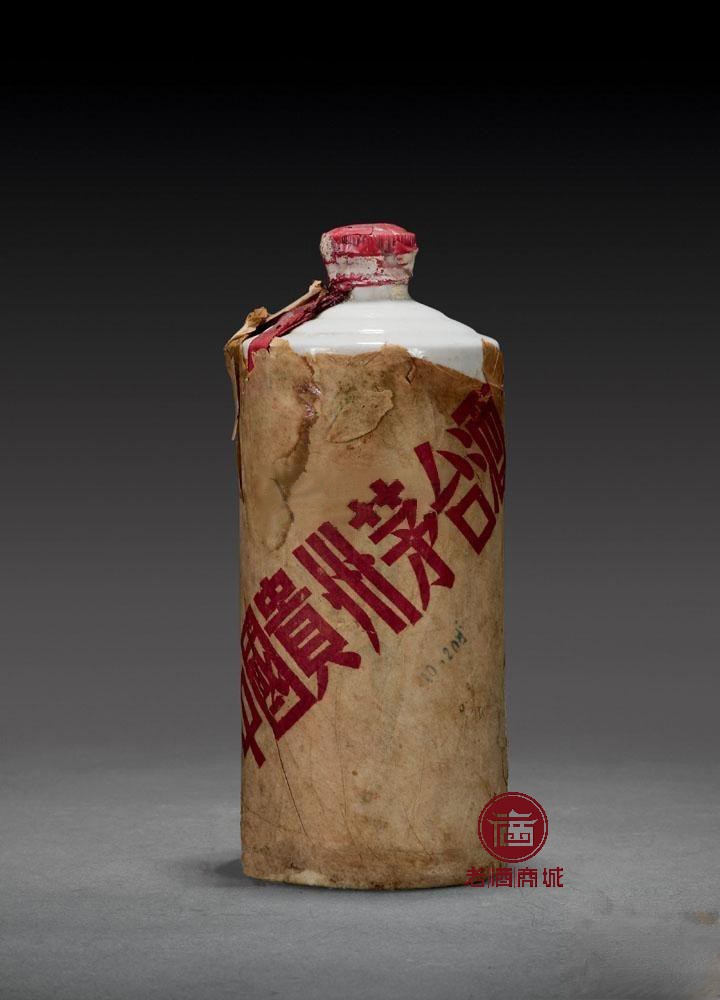

“苔”字茅苔酒。經典“車輪牌”,繁體字,土陶瓶。最顯赫的標志是“貴州茅苔酒”,“苔”字從建廠一直用到1956年3月;酒廠名稱為“國營仁懷酒廠出品”。市場奇缺品。

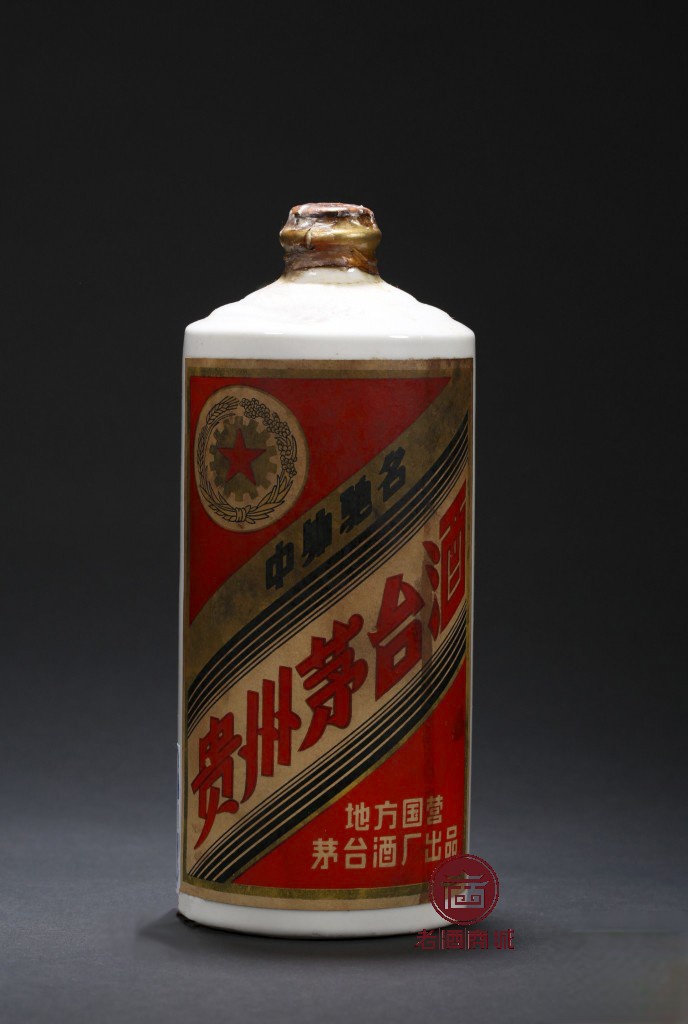

1956年3月后,“苔”更改為“臺”,酒廠名稱為繁體“地方國營茅臺酒廠出品”,商標依然使用“車輪牌”,采用土陶瓶。

1957年開始,所有內銷的茅臺均由一開始的繁體字改為簡體字。五十年代的茅臺在市場非常罕見,該時期包裝主要是土陶瓶封釉,不同點主要表現在貼標字體等細節上。

品名:“五星牌”貴州茅臺酒 參考年份:50年代中后期 容量規格:500ml 酒精度數:55°

此種茅臺為紅塑料賽封蓋,外套黃色封膜,并系有刺繡的“中國貴州茅臺酒”紅色飄帶;瓶體為白色瓷瓶,瓶型規整,線條突出,釉色發青,施釉均勻,胎質細膩,光澤圓潤,整體感官很協調。茅臺酒1954年開始出口外銷,一直使用“五星牌”商標。1958年,茅臺酒廠通過香港五豐行正式注冊外銷茅臺酒商標“飛天”,由此茅臺酒外銷品牌跨入“飛天”時代。

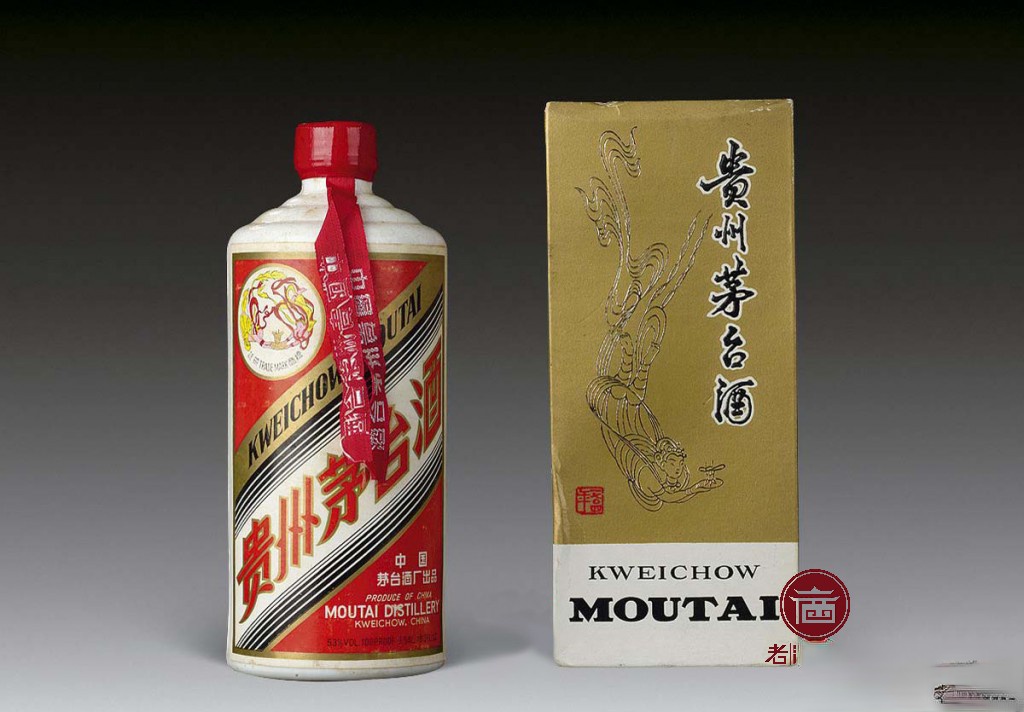

品名:“飛天牌”貴州茅臺酒 參考年份:50年代后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

1959年,出口外銷“五星牌”白瓷瓶茅臺酒首次使用紅飄帶,塑蓋軟木塞,透明封膜。

品名:“五星牌”貴州茅臺酒 參考年份:50年代末 容量規格:500ml 酒精度數:53°

1966年開始,內外銷陶瓷瓶普茅一律改為乳白色玻璃瓶,瓶蓋統一紅色,白身紅頂,經典搭配一直沿用至今。此款為內銷金膜白瓷瓶,為過渡時期產品,年份約1966年。

品名:“五星牌”貴州茅臺酒 參考年份:60年代中 容量規格:500ml 酒精度數:53°

1967年文革時期已經生產的飛天牌茅臺酒被壓在海關不能出口,之后出口的是葵花牌茅臺新商標,由于葵花茅臺酒在國外被制止不認可,1974年文革結束后,又恢復了飛天牌茅臺酒的使用,1975年壓在海關的酒飛天茅臺被送回廠里重新包裝,這一批茅臺酒在海關放了已經有接近十年,所以在瓶子上貼一個綠色標簽標明(陳年貴州茅臺酒)字樣,再配上盒子在1976年出到東南亞等國家,這也是茅臺最早的彩色包裝盒。

品名:“飛天牌”貴州茅臺酒 參考年份:60年代中后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

1967年4月21日革命群眾組織“奪權”,10月成立“貴州省茅臺酒廠革命委員會”。以往出口的飛天茅臺(又名飛仙)被扣上四舊的帽子,已經生產的飛天茅臺被壓在海關未被出口,經討論 1968初出口飛天商標改為”大葉向陽圖案葵花牌商標。葵花商標分為兩個階段。前期為“大葉向陽葵花圖案”,正貼的漢字全部為繁體字。由于大葉葵花商標未在海外注冊,所以未被長期使用, 隨后改用山東省食品進出口公司的“葵花”牌國際注冊商標,并將“貴”字改為簡體,背貼漢字仍為繁體。1973年4月29日,中國糧油進出口公司下文通知,將外銷茅臺由“葵花牌”恢復為“飛天牌”。從下文通知到正式結束有一個時間差,1973年4月以后葵花仍在生產。1975年2月中國糧油進出口公司貴州分公司通知當年出口茅臺酒一律使用“飛天”新商標,這個通知的潛臺詞也即強調葵花商標不能再用了,沒有用完的25.8萬張葵花商標紙封存。

品名:“葵花牌”貴州茅臺酒 參考年份:70年代初 容量規格:500ml 酒精度數:53°

此種茅臺醬釉瓶、短瓶口;木塞封蓋,外套深紅色封膜;瓶體胎質較厚。當年屬于人民大會堂和釣魚臺國賓館的特需用酒。

品名:“五星牌”貴州茅臺酒(醬釉瓶) 參考年份:70年代初 容量規格:500ml 酒精度數:53°

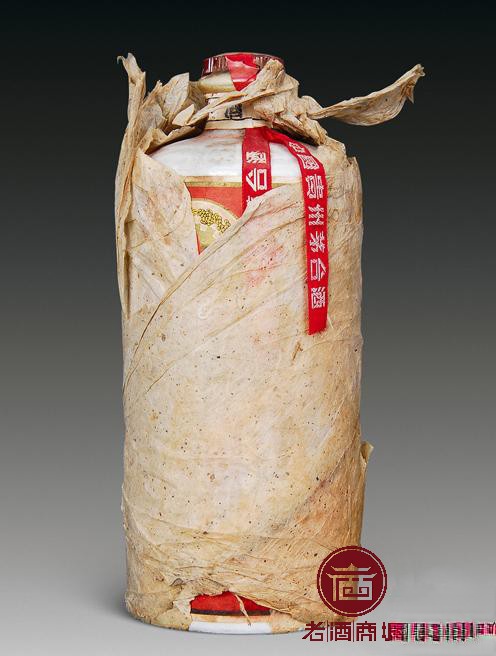

1963年5月7日,毛澤東在中央政治局杭州會議上提出開展“階級斗爭、生產斗爭和科學實驗這三大革命運動”。 1966年,茅臺酒廠更換了茅臺酒瓶的背標,上面寫著:茅臺酒是全國名酒,產于貴州省仁懷縣茅臺鎮,已有二百余年的悠久歷史。解放后在中國共產黨領導下,開展三大革命運動,不斷地總結傳統經驗,改進技術,提高質量。具有醇和濃郁、特殊芳香、味長回甜之獨特風格。這種酒標一直用到1982年,貼在內銷和特需的茅臺酒瓶上,時代感極強。與“地方國營”一起這段時期的酒味醇和芬芳,“老味”特濃,是當今茅臺老酒收藏和作為奢侈品消費的主力。

品名:“五星牌”貴州茅臺酒(三大革命) 參考年份:70年代 容量規格:500ml 酒精度數:53°

80年代開始出產的茅臺酒被譽為“茅臺酒收藏殿堂的敲門磚”。540ml的茅臺包裝瓶主要存在與1983~1986這段時間。

品名:“飛天牌”貴州茅臺酒 參考年份:80年代 容量規格:540ml 酒精度數:53°

1986年后的高檔茅臺,采用窖存多年的陳酒精心勾兌而成,為年份酒推出前的特殊優質酒,質量高于同時期的普通茅臺,有木盒和紙盒兩種包裝。關于1704,茅臺鎮最早的燒房之一“偈盛燒房”于1704年將其生產的酒正式定名為茅臺酒,因此1704便成了茅臺酒的歷史源頭。1986年茅臺酒廠開始生產珍品茅臺就以左下角漢字“一七O四”印章作為重要標識,可見當時茅臺廠對珍品茅臺寄予了多大的期待。

品名:一七O四珍品茅臺 參考年份:80年代中后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

高端年份茅臺鼻祖,配有三個小土陶杯子。酒類收藏市場稀缺物。

品名:陳年珍品茅臺 參考年份:80年代中后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

品名:“飛天牌”黃釉茅臺 參考年份:80年代后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

品名:“五星牌”茅臺(鋁旋蓋) 參考年份:80年代后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°

品名:“飛天牌”茅臺(鋁旋蓋) 參考年份:80年代后期 容量規格:500ml 酒精度數:53°