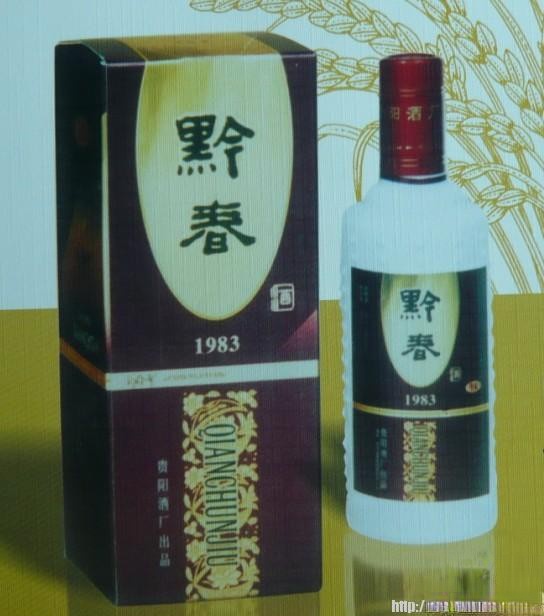

黔春酒,產于中國貴州省貴陽酒廠,該酒屬麩曲醬香型白酒,酒度52%vol。是以優質高粱、小麥和甘美純凈之山泉為原料,采用純菌種制麩曲,經石窖低溫發酵釀制而成,其工藝獨特,秉持大曲醬香的生產工藝,產品具有酒色微黃、晶瑩透明、醬香明顯、醇和味長、尾凈余長的特點。

“黔春酒”(醬香型)獲國家優質酒稱號。由麩曲醬香型白酒具有出酒率高、發酵期和貯存期短、資金周轉快、當年推廣當年受益等優點,省內外各酒廠爭相推廣這一科技成果,貴州省已有7個地、州、市的10多家酒廠生產麩曲醬香型白酒,并取得了較好的經濟效益。

上世紀70年代貴陽酒廠在研究茅臺酒傳統工藝基礎上,與貴州省輕工科研所合作,從茅臺大曲和生產車間中分離得到數十株產香微生物菌種,從中優選出幾株產醬香明顯的嗜熱芽孢桿菌,配合其它麩曲酵母一起于1976年開始作擴大試驗,于1981年在國內首次成功開發麩曲醬香型白酒――黔春酒,并于該年底通過了省級鑒定,這個產品的成功開發首次揭開了醬香型白酒的神秘面紗,是貴州釀酒行業從自然王國開始走向必然王國的一座里程碑。

該酒選用優質高粱、小麥為原料,選擇從茅臺酒醅分離的菌株和麩皮制成麩曲及酵母為糖化發酵劑,采用醬香型工藝,經清蒸續渣,加曲堆積,石窖發酵,蒸餾摘酒,貯存陳釀,勾兌調味等工序釀成。

黔春酒呈微黃色,清澈透明,醬香明顯,幽雅細膩,酒體醇厚、綿甜,入口醇和,回味悠長。酒度54度,屬醬香型麩曲白酒。

經濟學家郎咸平曾指出,茅臺等高檔白酒可以自由掌控酒的價格體系,是因為其生產環境和文化價值不可復制。的確,一提到貴州的白酒文化,很多人自然會想到以茅臺為代表的赤水仁懷。而據專家介紹,作為貴州省會的貴陽,也同樣有著源遠流長的釀酒歷史,這也是貴陽發展白酒業的重要產業基礎。

“1508年,明朝著名思想家、哲學家王陽明被貶入黔擔任龍場驛(今貴陽市修文縣一帶)驛使時,當地老百姓曾經常送給他一些自釀的白酒,這在王陽明的詩作中也曾多次體現,如《始得東洞遂改為陽明小洞天》中,就有‘卷帙漫堆列,樽壺動光彩’的詩句。即使從那時開始追溯貴陽的釀酒歷史,至今也已有500余年的歷史了。”吳天祥說。

據了解,到1946年,貴陽有大小釀酒作坊140余家。1950年,全市作坊組織建成貴陽市聯營酒廠,1952年改為貴陽市力生酒廠,1955年易為公私合營貴陽酒廠,翌年改建為貴陽酒廠。進入上世紀七十年代后,貴陽酒廠被列為省重點釀酒企業,擁有濃香型和醬香型兩大香型酒,可年產2000噸國家名優酒,著名的產品有“貴陽大曲”、“黔春酒”、“貴酒”系列。其中“貴陽大曲”曾獲貴州省名酒和輕工業部名酒稱號,“黔春酒”(醬香型)獲國家優質酒稱號。

此外,貴陽筑春酒廠生產的麩曲醬香型筑春酒也曾榮獲全國第五屆優質白酒銀獎。‘黔春’、‘貴陽大曲’、‘筑春’等品牌一度成為深入貴陽老百姓心目中的鐵桿品牌,也為貴陽培育了一批釀酒工藝人才。”專家指出,貴陽白酒行業曾經有過輝煌的年代,但普遍存在生產規模小,產品品牌屬于中低端產品,企業科技、營銷、管理水平滯后,科技和市場開發費用缺乏以及國企改革滯后,歷史包袱負擔過重等問題。再加之上世紀九十年代中期,在高價格原料市場、低價位消費市場和國家政策控制的三重壓力下,使很多本地品牌逐漸淡出白酒消費市場競爭一線行列。