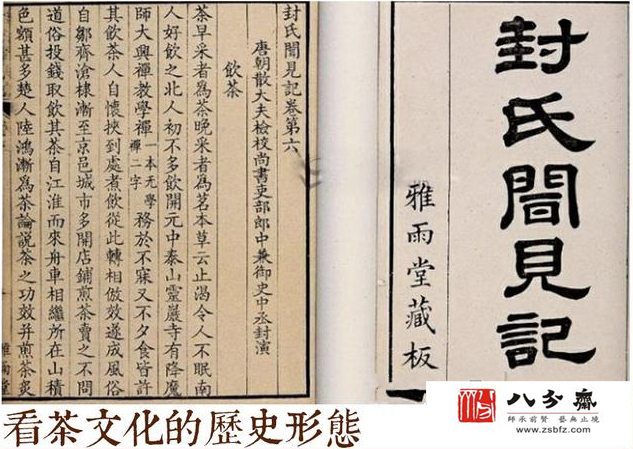

《封氏聞見記》●卷六○飲茶

“茶,早采者為茶,晚采者為茗。《本草》云:“止渴,令人不眠。”南人好飲之,北人初不多飲。······楚人陸鴻漸為茶論,說茶之功效并煎茶炙茶之法,造茶具二十四事,以都統籠貯之。遠遠傾慕,好事者家藏一副。有常伯熊者,又因鴻漸之論廣潤色之。于是茶道大行,王公朝士無不飲者”。

形態一、有此處可以看到,《茶經》本來是沒有名字的,只是有了一個完整的理論體系出現,這個也符合古人的風格,很多書本來是沒有名字,都是后人賦予的。茶道作為一種文化體系的廣泛發展,始于陸羽時代,那個歷史時期,茶已經是中國社會的一種普及的飲食文化。

常伯熊此人,對于茶道大興做出了突出的貢獻,因為他“因鴻漸之論廣潤色之”。廣大的群眾基礎是必須要在潤色之后才可以引起注意的,所以今天的社會,滿世界的茶道茶藝培訓班,只要是一所學校大多就有茶藝課程,甚至幼兒園都開了這樣的課。茶藝的老師滿世界都是,也是世俗的需要和必然。文化濫觴需要的是這樣推波助瀾的人物。當然也就不乏附庸風雅者,和唯利而驅者。

要陸羽老先生這樣是做不到的啊!正如下文:

“御史大夫李季卿宣慰江南,至臨懷縣館,或言伯熊善茶者,李公請為之。伯熊著黃衫、戴烏紗帽,手執茶器,口通茶名,區分指點,左右刮目。茶熟,李公為歠兩杯而止。既到江外,又言鴻漸能茶者,李公復請為之。鴻漸身衣野服,隨茶具而入。既坐,教攤如伯熊故事。李公心鄙之,茶畢,命奴子取錢三十文酬煎茶博士。鴻漸游江介,通狎勝流,及此羞愧,復著《毀茶論》。”

形態二、一個時代文化的興起很大程度上是離不開華麗的外表,也不能缺少只在于欣賞華麗外表的政客,價值觀的取向不同,也會在一定長度上推動文化的產業發展。他們可以完全不在乎文化的本質,在乎的是金錢和權勢的表現。所以才有了“鴻漸游江介,通狎勝流,及此羞愧,復著《毀茶論》。”即使如此,文化的本真不會丟失,也不會改變。歷史上有多少如陸羽先生一樣的人,最終決定和推動中華文化的傳承和發展。

形態三、中華文化的偉大在于樸實的自然,不是你覺得怎么就怎么,她就是她。金錢也好權勢也好,只是歷史的現象,不是文化的本相,也不是文化人的本相。

請看:“伯熊飲茶過度,遂患風氣,晚節亦不勸人多飲也。”······《續搜神記》云:“有人因病能飲茗一斛二斗,有客歡飲過五升,遂吐一物,形如牛肺。置柈中,以茗澆之,一斛二斗。客云此名茗瘕。”

茶本一藥,自然之物必陰陽兩性共存,偏頗的認為是茶就好的,那你的思想和認知就是一個“茗瘕”,久將難醫了。

雖然陸羽已經仙逝,常伯熊之人已故,可是今天的社會不正如同《封氏聞見記中》所記載的歷史現象嗎?精神文明和物質文明互為陰陽一體,必須共存。那文化大興之時就難免會有附庸于金錢名利者,同樣也不乏為了自己的精神世界需求孜孜以求者。當然,其中最大的群體,該是以淺薄之見附庸風雅的盲從之流了。

邱真人《西遊原旨》講述的三藏西天取經之路,在他的人生中有個既定的目標“取經”,始終不忘初心,時刻路在腳下。不要被華麗的外表迷惑,更不要迷失了自己的本性,我們能知道自己要取什么樣的經嗎?如果你走錯了路,那是你自己的造化了,怎么能怨恨妖怪呢?

(責任編輯:八分齋)