「請您簽名蓋章。」在中國人的生活中,經(jīng)常可聽到這句話,在銀行提錢要蓋章,到郵局取信要蓋章,契約訂立時要蓋章,公文往來時要蓋章……,在中國自古至今,由政府到人民,不論事情的大小,「印章」一直都代表著信用與承諾,凡事在簽名後再蓋上印章,才會得到法律上的保障;而另一方面,印章又是中國書法家和畫家的隨身伴侶,他們都習慣將自己的名字蓋在作品上做為記號并以辨別真?zhèn)危灰虼穗m然是一顆小小的印章,但是它在中國人的心目中卻扮演著一個非常重要的角色。

「請您簽名蓋章。」在中國人的生活中,經(jīng)常可聽到這句話,在銀行提錢要蓋章,到郵局取信要蓋章,契約訂立時要蓋章,公文往來時要蓋章……,在中國自古至今,由政府到人民,不論事情的大小,「印章」一直都代表著信用與承諾,凡事在簽名後再蓋上印章,才會得到法律上的保障;而另一方面,印章又是中國書法家和畫家的隨身伴侶,他們都習慣將自己的名字蓋在作品上做為記號并以辨別真?zhèn)危灰虼穗m然是一顆小小的印章,但是它在中國人的心目中卻扮演著一個非常重要的角色。

印章在中國人的心目中扮演著一個重要的角色。

印章是用篆刻制的,而篆刻則是一種透過雕刻的技法來表現(xiàn)文字與圖畫美的藝術(shù)。因印章不論使用多少次,都會呈現(xiàn)出同樣的文字或畫面,因此印章就是中國人四大發(fā)明之一——印刷術(shù)——的前身(四大發(fā)明為羅盤、火藥、造紙與印刷術(shù)),其地位之重要,實在不容忽視。

印章是用篆刻制的,而篆刻則是一種透過雕刻的技法來表現(xiàn)文字與圖畫美的藝術(shù)。因印章不論使用多少次,都會呈現(xiàn)出同樣的文字或畫面,因此印章就是中國人四大發(fā)明之一——印刷術(shù)——的前身(四大發(fā)明為羅盤、火藥、造紙與印刷術(shù)),其地位之重要,實在不容忽視。

印章是中國人四大發(fā)明之一——印刷術(shù)的前身

中國印章的質(zhì)料,一直以銅為主,而帝王公卿則用玉質(zhì),銅與玉都是堅實的材料,需要由工匠慢慢鑄碾而成,在制作上非常的不方便;因此到了元代末年,畫家王冕開始用花乳石自刻印章使用,自書自刻不但可以表達出書法之美,而且由於是用刀刻而非鑄碾,產(chǎn)生出特別的趣味,因此這種方法很快的被當時的文人接受,而又進一步在印章側(cè)面刻上一些可詠可讀的詩文來描寫刻印當時的景況,或刻上作者姓名、籍貫、制作年月日等,充分反映出許多游樂談藝的雅事,更由於歷代文人不斷的大力提倡,篆刻便與書法、繪畫成為中國鼎足分立的叁大藝術(shù)了。

中國印章的質(zhì)材,有銅、玉等,制作上有程度上的困難。

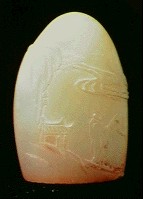

篆刻最主要的是印面的刻制,一個印章的完成,大多先著重於字形的安排,稱為「章法」,然後以熟練的刀技刻出,稱為「刀法」,章法與刀法的結(jié)合是在表達書法的另一種書寫境界即為「筆法」。因此水準以上的篆刻作品,都具有「刀」、「筆」、「章」叁方面的優(yōu)點。而為了進一步追求印章的精美,篆刻家們除了研究印面的刻制,并且在華麗的印石頂端雕刻了精致動人的印鈕,也有在印身上雕了極薄的浮雕,或者利用石材天生不同的顏色,雕刻出巧奪天工的造型,使印章的可賞性提升,而篆刻也因為包容了平面與立體的雕刻,使其藝術(shù)意境更為深遠。

印章在中國人生活里,代表著信用與承諾。

印章制成後,需要蘸上紅色的印泥印在紙上,才能達到其實用性, 因此印泥是表現(xiàn)篆刻藝術(shù)不可缺少的重要工具。 印泥是用朱砂(水銀的化合物)為原料制造而成的,印泥最重視色澤, 好的印泥光華艷麗,歷久不變;而用以儲放印泥用的印池,則以磁制為佳,印泥要經(jīng)常以牙骨制的印箸調(diào)拌,使得印泥能不浮油且不乾硬,講究的印池都放置在由木或錦緞制成的盒中,以免受到碰撞或著落灰塵。

印章制成後,需要蘸上紅色的印泥印在紙上,才能達到其實用性, 因此印泥是表現(xiàn)篆刻藝術(shù)不可缺少的重要工具。 印泥是用朱砂(水銀的化合物)為原料制造而成的,印泥最重視色澤, 好的印泥光華艷麗,歷久不變;而用以儲放印泥用的印池,則以磁制為佳,印泥要經(jīng)常以牙骨制的印箸調(diào)拌,使得印泥能不浮油且不乾硬,講究的印池都放置在由木或錦緞制成的盒中,以免受到碰撞或著落灰塵。

中國印章的造型別出心裁, 饒富趣味

在中國,篆刻藝術(shù)一向受到各界的重視,在各種美術(shù)展覽中列有篆刻專門項目,在大專院校美術(shù)科系課程中有篆刻一門,在民間也有「中華民國篆刻學會」的組織,他們出版刊物,舉辦演講、座談及展覽,大力提倡學習風氣。也有由一位老師領(lǐng)導,進行研究,或由志同道合的印友們相聚合,互相討論,有時更把作品刊印出來,彼此欣賞與贈送,對國民休閑活動,提供了文靜、溫馨的一面。

篆刻藝術(shù)在中華民國一向受到重視

篆刻在中國不僅是一種藝術(shù)的表現(xiàn),更可由到處林立的篆刻店看出它所具有的實用性;在一般篆刻店中經(jīng)常陳列著木、石、牙、角、合金、人造纖維等不同的印材,由顧客按照其需要而加以選擇;而印章的字體更是琳瑯滿目,由傳統(tǒng)的篆、隸、楷書,到專為印章而設計的鳥、蟲、鳳書等藝術(shù)字體,應有盡有。近年來由於來到臺灣的觀光客及留學生人數(shù)不斷的增加,篆刻這項中國的傳統(tǒng)藝術(shù)受到外國朋友的喜愛,有許多人都會訂制一顆屬於自己的印章加以珍藏,使得篆刻藝術(shù)不論在何時、在何處,都將永遠因為它所具有的獨特風格而受到重視。

篆刻在中國不僅是一種藝術(shù)的表現(xiàn),更可由到處林立的篆刻店看出它所具有的實用性;在一般篆刻店中經(jīng)常陳列著木、石、牙、角、合金、人造纖維等不同的印材,由顧客按照其需要而加以選擇;而印章的字體更是琳瑯滿目,由傳統(tǒng)的篆、隸、楷書,到專為印章而設計的鳥、蟲、鳳書等藝術(shù)字體,應有盡有。近年來由於來到臺灣的觀光客及留學生人數(shù)不斷的增加,篆刻這項中國的傳統(tǒng)藝術(shù)受到外國朋友的喜愛,有許多人都會訂制一顆屬於自己的印章加以珍藏,使得篆刻藝術(shù)不論在何時、在何處,都將永遠因為它所具有的獨特風格而受到重視。