遠古時代,人們對玉的定義十分廣泛,認為石之美者即為玉。但凡漂亮的石頭都可以稱之為玉。

“起初可能只是將漂亮的石塊進行粗加工,比如打磨成工具、飾品,慢慢的人們發現玉的光澤與質感仿佛具有靈氣,因此逐漸將崇拜、禮儀等概念賦予玉石。”古玉研究專家于平介紹,玉器萌生期,人們往往就地取材,比如出土的早期玉器中材質包括蛇紋巖、瑪瑙、煤精、綠松石、沉積巖等。

隨著時間的流轉演變,玉器加工工藝的逐漸純熟,人們才開始將玉單獨區分出來,將色澤溫潤的“美石”單獨定義為玉。

新石器晚期出現制造高峰

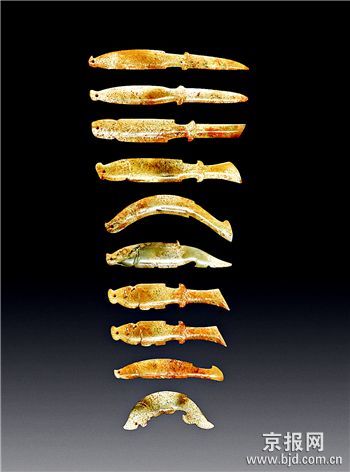

目前,考古發現制造年代最早的玉器,出土于內蒙古赤峰市興隆洼文化、遼寧阜新查海新石器時代遺址,距今約6000年。“早期原始文化部落的玉器,主要是用于裝飾的‘首飾’或顯示威儀的‘武器’,比如璜、玦、珠和斧、刀、匕等器形均有出土。”于平介紹,新石器時期,尤其是新石器晚期我國進入了首個玉器制造高峰階段。

根據考古發掘,東北的紅山文化玉器、山東的大汶口文化玉器、良渚文化玉器……這些赫赫有名的玉器均為新石器時代晚期代表作。

從地域概念而言,新石器時代玉器遺存幾乎遍布全國各地,大約在6000年至5000年以前,北起內蒙古赤峰,經遼西、遼南、山東、江蘇、浙江,南迄廣東曲江,形成了一個弧形玉器帶。從這時起,玉器制造業的歷史開始拉開序幕,成為中國傳統手工藝中誕生最早,延續時間最久的一類。

孔子奠定玉器文化品位

“孔子將玉的品質與儒家的道德倫理一一對應進行了闡述。”于平舉例說,比如孔子認為“玉溫潤而澤,仁也;縝密以栗,知也;廉而不劌,義也;垂直如隊,禮也;叩之,其聲清越悠長,其中詘然,樂也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁達,信也;氣如白虹,天也;精神見于山川,地也;圭璋特達,德也;天下莫不貴者,道也。”

正是因為孔子以儒家的信條對玉作出了詮釋,成為后世琢玉、賞玉、佩玉的品評尺衡,極大地激發了玉器的“世俗”生命力。由此以后的兩千年間,玉文化在中華大地上薪火相傳。

漢代玉器發展再爬一次坡

提到漢代的玉器,人們首先會聯想到金縷玉衣。

所謂金縷玉衣是漢代規格最高的喪葬殮服,大致出現在西漢文景時期。據《西京雜志》記載,漢代帝王下葬都用“珠襦玉匣”,形如鎧甲,用金絲連接。這種玉匣就是人們日常說的金縷玉衣。當時人們十分迷信玉能夠保持尸骨不朽,更把玉作為一種高貴的禮器和身份的象征。

由此可以看出,漢代玉器在繼承戰國玉雕的精華同時,繼續有所發展,并奠定了中國玉文化的基本格局。據了解,漢代玉器可分為社玉、葬玉、飾玉和陳設玉四大類。最能體現漢代玉器特色和雕琢工藝水平的,是葬玉和陳設玉。金縷玉衣即所謂的葬玉。陳設玉則更能體現漢玉的工藝水平。玉奔馬、玉雄、玉鷹、玉辟邪立體雕刻品,凝聚著漢代渾厚豪放的藝術風格。

漢代玉器的雕刻手法也日趨多樣,精雕細琢的玉器屢見不鮮。透雕更加普遍,使玉器更顯立體感。在漢代,以簡練的雕刻風格影響后代,這種表現手法常被人們稱之為“漢八刀”,特別是以玉翁仲、玉單、玉豬為代表,這是漢代玉器雕刻的一大特色。

乾隆年間玉器生產達到頂峰

宋遼之前,玉雕藝術一直保持和延續前朝遺韻。唐宋之際,隨著工藝、技法的日臻完善,玉雕藝術逐漸步入程式化。

金代,鏤空懸雕或者立體圓雕的工藝出現,有情節、有背景。

進入明代,玉雕藝術延續了宋元寫實主義的風格,加入了竹木牙角等創作題材,具體而微地表達了世俗情趣。當時,人們對于玉石的開采、雕琢已經擁有普遍的科學共識,進而相信玉石既不是蘊含自然萬物的宇宙模式,也不具備人格、德性,只是一種表述藝術語言的簡單素材,一種日常用品。

清代,因為乾隆皇帝喜歡收藏,玉器發展達到頂峰。當時,準噶爾人控制著新疆,乾隆平定準噶爾叛亂后,恢復了和田玉供應。

值得一提的是,乾隆時期玉雕藝術吸收了不少外來文化的精髓。比如乾隆皇帝愛不釋手的“痕都斯坦玉器”,這種玉器具有強烈的伊斯蘭藝術風格,胎體薄如紙,線條硬拙、剛勁,玉器表面光可鑒影。

圖一:西周的玉戈,把手處有現已失傳的游絲毛雕技法。

圖二:西周的玉魚

圖三:南北朝的玉辟邪