繼東北紅山文化玉器、華東良渚文化玉器和黃河中下游的龍山文化玉器之后,距今4000~3800年前,在以甘肅中、南部為中心的,包括周邊的陜北、寧夏及青海湖以東的這一廣袤的黃土高原上,齊家文化玉器猶如璀璨的芳華絢麗綻放,煥發著勃勃生機,呈現出姹紫嫣紅的繁榮景象。齊家文化延續的時間雖然僅二三百年,但它猶如一抹朝霞,照亮了中華文明的門檻。齊家玉器在我國玉器文化史上寫下了濃墨重彩的一章,產生了深遠的影響。

由于齊家人發明了冶銅術,能夠鑄造銅鏡和一些生產工具,從而使社會生產力大為提高。其時創造更多的財富、制造更多更大的玉器成為可能和必要,這樣也就自然地促進了財富的集中和原有社會結構的變化。那些挾有通神的巫術和馭人的威權的酋長們,隨著其占有財富的增長和統治地域與權力的擴大,通過兼并與分化,其中最強大者于是漸次地登上了古國“人王”的寶座。他們需要的是一套更為完備的禮儀制度和更專業更多樣的玉制禮器來協調和制約這新的人與人之間的關系,借以不斷加強和鞏固他們的權威與地位。因此,齊家玉器的成就斐然,遠邁前古,大放異彩,便是歷史發展的必然和順理成章的事。

不可否認,科學的田野考古遠不及遍地開花似的大興土木、盜掘和自然沖刷所導致的文物被破壞之速,以致有大量齊家玉器意外出土,流散民間,默默無聞甚至為人所不識,殊堪痛惜。幾年以前,我根據為藏友鑒定所見的一些齊家玉器,撰成《新見齊家文化玉器》一文,刊在《收藏》2005年第5期,并被某玉器專書轉載。因了此文的媒介,我得以與蘭州的幾位齊家玉器收藏家相識熟稔,受其邀約,兩年多來我三訪蘭垣,盡覽其藏,耳目一新,受到強烈的震撼。事實說明,民間收藏,別有洞天,這兒所見的齊家文化玉器,其形體之大,品類之多,工藝之精,玉質之美,以及紋飾的瑰麗和別開生面的造型與雕琢藝術,不僅為中外出版的中國玉器專著所未載,而且據我所知,至少它們之中的一部分或大部分式樣的玉器也是國家博物館所沒有的,為首次發現和此處獨有。爰就所見,掇其精要,撰此《續》篇,期與大家共饗之。

玉琮

玉琮有大、中、小之殊,大型琮又可分為素面、嵌綠松石以及陽雕圖案人物的豎長型和素面的橫寬型、多棱型與橫長型;琮體有弧面、平面之分以及射口到琮體四角的直折與弧折之異;動物頭形琮、三棱異體琮等形狀多樣、精彩紛呈,重量從百余克到50余公斤不等,這就為我們探索其用琮制度提出了新的考量。

豎長型嵌綠松石大玉琮3件。琮體高大壯偉,玉質晶瑩滋潤,呈黃綠色,局部有大片的深褐色與灰白色沁蝕,皮殼老舊,包漿沉穩自然,綹裂的石紋因沁蝕浸入而顏色較深,縱橫交錯如網絡狀。琮體內壁到射口部略外侈,射口到琮體四角呈弧折。通體打磨光亮,琮的四面微弧出。第一件琮高58厘米,兩頭射高各4厘米,射口外徑24厘米,孔徑19. 5厘米,重達百斤。琮腔內壁亦修磨拋光,伸手探摸有波浪般的起伏感。琮體四面,相應的兩面正中線上各鑲嵌3顆綠松石,另兩面光素。

第二件和第三件琮式樣與第一琮相同。分別在其一面鑲嵌5顆綠松石,其余三面光素。綠松石的排列一琮為上下各2顆、正中1顆的梅花狀,另一琮5顆綠松石分作兩行豎向排列。該二琮分別高54厘米和55厘米,重約40公斤。綠松石的不同排列,寓意還不清楚。

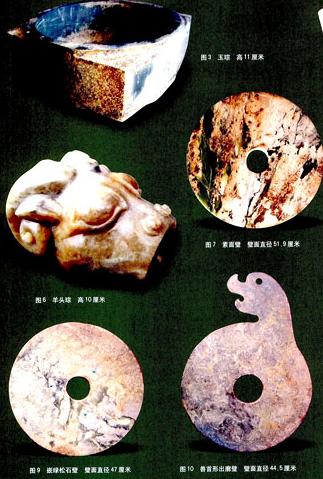

寬矮型素面琮高11厘米,弧面,橫寬27厘米,最大徑在射口部達29厘米,孔徑25.7厘米。射口到琮體四角為90N直折。重8.5公斤。深綠色玉,淺褐色沁蝕面上有密集的白色小蝕坑。琮體上下與四面打磨光亮。孔壁雖亦打磨規圓光滑,但仍清晰可見鉆孔時解玉砂留下的多道劃痕。 六棱形琮 高57.2厘米,射高2.5厘米,射口徑16厘米,孔徑12.7厘米,射口到棱角為弧折。六面各寬9.3厘米。琮壁厚1.3~2厘米。青綠色玉,晶瑩通透,兩端因沁蝕邊緣有小缺口。琮體高大頎長,靈秀挺拔,作弧面六棱形,琢磨精細,光素無紋。孔壁拋光,鉆痕隱隱可見。

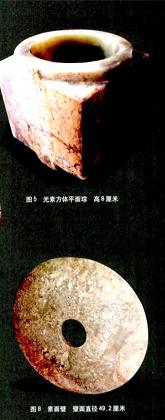

光素方體平面琮通高8厘米,射高1厘米,射口徑6,5厘米。青綠玉呈赭紅沁,琮體四面光平無紋飾,圓射規正,從射口到琮體四角為直折。琮面琢磨精細,包漿滋潤有玻璃光。孔腔中部有兩頭起鉆的對接痕跡。

羊頭琮 和田青白玉精雕成羊頭形。琮高10厘米,寬8.6厘米,厚7厘米,橢圓形射孔上端為6.2厘米,下4.2厘米,重800克。琮體上下兩端平齊,有射孔貫通,孔洞上大下小,孔壁弧出,呈)(形。該琮質地細膩透明。琮面圓雕羊頭中線起脊,底平,琮體橫截面略呈三角形。羊頭盤角延后,根部粗壯,尖端回卷。豎耳大眼,睛暴起。撐鼻以二螺旋陽紋表現之。用琮的射孔替代羊嘴,加上外鼓腮幫的烘托,既表現了羊的警覺機靈,又給這溫馴的草食動物平添些許的恐怖與神秘。

該琮局部有瑕綹和石紋,右角根部一小塊起層剝落。琮的平底面有灰色沁斑和若干個藍黑色海藻紋。通體磨光,拋光極佳,包漿自然,表面已形成玻璃狀光澤,令人賞心悅目。

《周禮·春官·典瑞》:“以蒼璧禮天,以黃瑞禮地。”琮璧配套祭祀神祗的禮俗,早在石器時代已然盛行,除紅山文化迄未發現玉琮外,良渚文化和龍山文化都有方柱形琮。到了齊家文化,琮的形狀呈精彩繽紛的多樣化、大型化。齊家文化圈地闊土厚,適宜畜牧,這一帶從古到今,養羊業一直很發達。先民們把禮玉制成他們熟悉,喜愛與敬畏的動物頭形是不足為奇的。至于它派何用場,是否用于祈福羊只蓉息的祀典?則有待于研究。

玉璧

素面璧甲 徑51.9厘米,孔徑10.7~9.5厘米(孔壁斜直),厚1.2~1厘米。黃綠色玉,沁蝕較重,從未沁蝕的幾道璧面觀察,玉料上乘,拋光亦佳。璧的一面微隆起,最高點在好(中孔)部,另一面則微內凹如鍋蓋形。璧的好部與周廓規圓飽滿,一洗“齊家文化玉璧不甚圓”的舊認識。

素面璧乙 徑49.2厘米,孔徑10.3~9.7厘米,厚2.2厘米,周緣1.4~1.2厘米。青綠玉,光潔的璧面滿布片狀的白色沁斑,周廓部有大片的紅褐色沁和灰白沁,沁色深沉穩重,乃數千年自然變化而成,斷非人力作偽可致者。

嵌綠松石璧璧徑47厘米,好徑8~8.5厘米,厚0.7厘米。玉質青綠色有自然的綹裂紋,璧面布褐灰色與灰白色沁,嵌3顆綠松石于好部周圍,呈品字形,相距各15.5厘米。

獸首形出廓璧 通高62.2厘米,璧面徑44.5厘米,好部徑10.2~9.8厘米,眼部圓穿徑2.3~1.8厘米,厚1厘米。灰綠玉,體扁平,璧體兩面布滿棕褐色與灰色沁,獸頭唇吻部鈣化成雞骨白色。璧廓外飾一獸頭,圓腦短頸,鼻與上顎渾為一體上翹呈鉤狀,張口,眼部透琢一穿,其后腦頸背與璧外緣渾連,神態似引頸張望,寓動于靜,靈氣活現。

牙璧扁體,好部周壁后0.6厘米,邊緣薄銳并等距侈出三牙,狀如風輪。徑12厘米,三牙二各高1.6厘米,好徑3~2.8厘米

三璜聯璧青綠玉,沁蝕較重,呈雞骨自與棕紅色。徑20厘米,厚0.6厘米。三璜的長度和寬度頗不一致,唯各對接處磨合緊湊,各端相鄰部一穿。

牙璋

牙璋甲 長52.5厘米,寬15厘米,厚0.5厘米。墨玉質,體扁平,打磨光亮,白色的沁斑密集呈片狀。柄部末端呈不對稱內弧形,兩側微弧內束,如火炬狀,一穿。欄兩邊有對稱的兩組三齒扉矛,體寬長,兩腰斜直而前,至首端磨薄成新月形內弧刃。造型規矩,式樣獨特,莊嚴氣派。

牙璋乙 長42厘米,寬15厘米,厚0.7厘米。墨綠色玉有灰白色沁,光潔的器表泛漾著玻璃光般的寶色。弧背,兩側內束成溜肩,寬體兩腰內弧,內弧刃二尖角不對稱。柄部正中一穿。除刃部外,器面近邊緣處陰刻一道細線紋,柄部刻三條細線為一組的網格紋,其上下各以二條平行線約束之。造型別致,紋飾素雅,十分罕見。

玉刀

直背五孔刀 長59.5厘米,寬12.5厘米,厚1厘米。深綠玉有白色和棕色沁,背部平直,兩側斜直,刃在長端,雙面刃。刀面近背處等距鉆5穿成一線,孔壁斜下有磨痕,周緣光潔中規,工藝一絲不茍。

七孔刀 長66.5厘米,寬21.5厘米,厚1厘米。綠玉,扁體兩面滿布棕褐色沁。直背,雙面長刃兩端呈矮角。近背處鉆7穿。

三孔有柄刀長50.8厘米,寬12厘米,厚0.9厘米。墨綠玉有灰白沁。平背,前端斜侈,末端有柄,柄中一穿,近背部二穿位稍偏上。雙面長刃至末端直折與柄部弧連。柄部飾5道三陰線紋。

三孔網紋刀 長47.7厘米,寬12.6厘米,厚1厘米。墨綠玉,有大片的密集白色鈣化點。直背與長刃部各有一矮角。近背處鉆三穿,正中一孔尤大。此大孔之兩側分別雕飾三線網格紋。

弧背三孔刀長48厘米,寬13厘米。墨綠玉,扁平體,刃部有灰白沁。背部做成3個內弧的波浪狀。兩端亦內凹成弧形,雙面刃在長端亦微弧出。各弧線的曲度不同而相互連接,極具藝術特色。通體酷似兩連體春蠶張口覓食狀,既抽象又具體,給人以遐想與美感。近背部鉆三穿,正中一孔略大。

弧背五孔刀 長61厘米,寬13.2厘米,厚0.8厘米。青綠玉有白色沁蝕,石紋處沁色呈線狀。背部4個內弧連接成波浪狀,有方柄。刃部首端弧上與背部相交。近背部鉆四穿,柄部一穿。五孔大小不一,配上不同弧度的曲線,使這一扁平的刀體更顯活潑美麗而富有靈性。

嵌綠松石三孔刀高30厘米,橫長50.2厘米,厚1厘米。碧玉質,有大片棕色沁。扁平的刀體略呈半圓形,凸弧背,長直刃。刀面上透鉆3個圓孔和鑲嵌3顆綠松石。三孔與綠松石呈正倒套合的兩個“品”字形分布。

熊形刀高60.7厘米,刃端寬36厘米,孔徑6.5~7厘米。熊眼孔2~2.5厘米。碧玉有灰白與棕褐色沁。扁平的刀體琢磨成動物形象,圓頭短吻,鼻尖上翹,半張口,眼部一穿。刃在寬端,刀體正中一大穿。該動物好似一只幼熊側身作張望狀,憨態可掬。

豬形刀 高52厘米,刃寬37厘米,孔徑4~5厘米,小眼,徑1.5~1.8厘米。青玉質覆棕色沁,樣式與前刀雷同,只是脖頸更為粗壯,體肥似豬。

龜形刀 通長54厘米,柄長15厘米,寬18厘米。青綠玉覆棕褐色沁,背部內弧,長刃弧出,刀尖上翹。曲柄一穿,末端斜出。倒置之,宛如一只昂首隆背匍匐爬行的烏龜。

玉斧

豁口露齒斧縱長17.6厘米,橫寬12厘米,厚3厘米,重1公斤。青白玉質,原打磨光滑的斧面因長期的風沙浸蝕而出現許多小凹點,赭褐色沁,略呈梯形,上下兩端與一腰鈍厚,開口的一側稍微薄銳,但因有開口露齒而不堪使用,當為鈍粹的禮玉。近背部一穿。另~穿與齒口連通。綜看其構圖仿佛為一人或獸面。斧鉞主殺伐征戰,乃王權的象征。此一張口露齒的玉斧實為商周時期大獸面紋銅鉞的濫觴。

三孔三珠手斧高41厘米,寬78厘米,厚3.5厘米,重14.8公斤。碧玉質覆咖啡色沁,長弧背兩端長出內束,刃在長端,雙面刃。近背處開一橫長形穿,以便握持斧背。斧面鑲嵌3顆綠松石和鉆三圓穿,寶石與圓穿各作一行排列。

玉鉞

素面鉞 高50厘米,刃端寬38.8厘米,厚0.9厘米。穿徑5~5.5厘米。綠玉質,淺赭色沁,光滑的鉞面有條塊狀的“出蒼”現象,即這些地方特別光亮,以手觸摸有隱隱的凸起感。弧背矮角,兩腰內弧,刃在寬端,雙面刃略為弧出。近背部一圓穿。

方內鉞 高34.2厘米,雙面刃端寬24.2厘米,厚1厘米。碧玉質有灰褐色沁,刃端尤甚。方內末端微弧,兩腰呈不對稱的內弧形,刃部弧出。內部鉆一圓穿。鉞面正中有一大孔。

翹尖鉞橫長50厘米,縱寬36厘米,厚1厘米。孔徑4.2厘米。碧玉有白色沁塊,刃部沁斑呈草黃色。鉞尖上翹,內部與鉞體等寬渾連,近末端鉆一圓穿。

以上列舉的玉器標本,只是這批齊家文化玉器中的一小部分,然已以其獨有的造型和藝術風格,顯現了它們所具有的歷史價值、科學價值與文化藝術價值。它們是我國由原始氏族社會邁向階級社會古國文明儀禮勃興的歷史見證,堪為近年來我國古玉器的又一重要發現。至于雕琢有日月星辰、海水陸地與人物活動,足以反映齊家先民的宇宙觀念、宗教信仰與社會生活圖案的禮玉和形形色色各臻其妙的其他生肖玉器,以及圍繞著這批玉器引發的若干問題,容另文介紹討論!