大河沿、紅白山都是這些年來和田沙漠旅游的焦點,它們保存著和田最悠遠的景色和最邊緣的文明,被稱為“和田最后的寶藏”。即便你無法帶走什么,領略一下便是“淘”到了最大的寶貝。

和田玉 漲你沒商量

玉石,無疑是前往和田淘寶的頭等大事。車到和田,滿眼玉石電光,“玉”字的出鏡率甚至要比“和田”還高,想避開玉的光輝都難。在綠洲小城的每個角落,似乎都能聽到各地淘客們挑選玉石時“演奏”的玉鳴聲。只要有路,就有玉石店鋪和露天地攤,只需要一塊其貌不揚的和田地毯,變魔術似的一抖,圓潤透亮的和田籽玉就完全呈現在你的眼前,因為籽玉的長相與南疆盛產的杏兒、李兒、無花果很相似,和田玉也被當地人戲稱為“最昂貴、最堅硬的水果”。

買玉并不是一件很容易“隨便“的事,以下幾條實用的購玉經驗提醒買玉人在掏錢的那一瞬間保持清醒。

1,厘清和田玉龐雜的種類,對皮、漿、山料、籽料等行話也要粗通一二,免得被騙得太夸張。雖然不少店鋪也擺上了“如何鑒別和田玉”的知識問答,但僅是理論而已,就算給你個1000倍放大鏡對著射線照也沒用。所謂玉皮,即玉石外層與主料色澤不同的礦物質地,從顏色可分黑皮、光白、虎皮、橘皮等多種,皮色一般小于1毫米,而顆粒粗而且厚的則為漿皮。至山料與籽料的區別,前者為昆侖山玉帶開采的原礦,而后者則為玉礦天然崩塌并經河水長年打磨后流至下游的玉料,其形通常光滑圓潤,類似鵝卵石。

2,選玉講的是心靈的觸動,因此望器很重要,和田玉蘊涵的是一種靈動和變化性,那些慘白、均勻、僵硬的玉牌有不少都是用玉粉壓制而成的。同時,因為大家都知道軟玉的第一故鄉就在和田,在和田買感覺正宗,于是玉價高漲,也有拿阿富汗玉、俄羅斯玉、巴基斯坦玉充數的。

3,市面上號稱自己懂玉的人太多,實則多為不通之輩,因此討價還價時,你覺得值多少錢就開多少錢,不要迷信“專家”、“朋友”,買完之后好好收藏,不要到處顯擺,免得被“高人”識破破壞心情。

4,和田地區行署去年已經下發了禁止采玉的嚴令,和田玉的價格上漲。此前標價1000元的玉墜玉鐲或擺件,現在起碼漲到1500元。

和田古玉 故國遺珠

如果覺得玉石市場魚龍混雜陷阱叢生、小小的玉已失去其內斂、細膩的話,不妨重新開辟淘寶戰場,去淘一淘更為珍奇的和田古玉。

《新唐書 西域傳》稱:“有玉河,國人夜視月光盛處,必得美玉。”月光與美玉相互輝映,那燦然一亮,就是玉石無疑。淘玉靠的是感悟,即“于我心有戚戚焉”。尤其是古玉,多出自茫茫塔克拉瑪干沙漠里的遺址。

經常在沙漠里探險旅行的老董是淘玉的高手,他會把揀來的玉料用磨刀石磨成想要的形狀,然后串繩送人。我的一件和田玉掛件,就是老董在距米蘭古城吐蕃戍堡東南幾公里處的漢代居民區遺址揀到的,據說那地方一腳踩下去遍地都是青白玉料,讓人垂涎三尺之余不禁聯想到“踏玉”的典故——每年盛夏河水暴漲,帶著大量玉石從昆侖山奔瀉而下,到了秋天,河水減緩,于闐國的撈玉人就前往白玉河(玉龍喀什河)、墨玉河(喀拉喀什河),他們排成隊,手拉手在河中緩緩踏行,憑經驗用腳分辨玉和石,故有“踏玉”之說。

這么一想,如此輾轉淘來的寶物,更是讓我愛不釋手,一顆帶沁的青白玉珠和一塊半圓形的墨玉搭配的很協調,盡管玉質因滄桑而略顯干澀且帶了不少斑點,但比起新玉來,古玉的光芒更加柔和,這也是我最欣賞的個性。有識貨的人告訴我,那塊墨玉里黑斑多,很可能是瑪納斯玉。

和田地毯 古蘭姆的傳奇

“昆侖山有多少玉石,和田的夜空有多少星辰;天上有多少云彩,和田有多少地毯”。美玉配人,地毯則用來裝扮居室,有幸在和田拜訪當地人家,即便是土夯的簡陋房屋,也少不了一幅奪目的織毯,雅致而輕盈的羊毛地毯傾訴著和田人對于色彩的誓言。

和田民間將地毯稱為“古蘭姆”,相傳古蘭姆是西域國王的女兒,因直言鳥兒對父王的嘲諷而被放逐,成為牧羊人。古蘭姆將羊毛剪下,用手撮成毛線并用植物染料染色,用胡楊做架子,經緯縱橫,經過兩個月辛勤勞作,第一塊以植物的花、果、枝葉及各類動物為花紋的飾物織出來了。古蘭姆將它鋪展在地,頓時鳥語花香。在殷商時期,昆侖古國就每年向商王進貢地毯,可知當時和田地域的地毯已為奇寶。如今和田地區洛浦縣的布亞鄉,被稱為和田地毯的發源地,村里老老少少大多身懷織毯技藝。

和田織毯的程序繁瑣而又嚴格,包含拉經線、按圖紙配花色、織毯、修齊長短不一的毛邊等工序。正所謂“慢工出細活”,一幅10平方米的地毯,3個織工齊動手往往也需要40 ~ 60天時間才能大功告成。至于和田地毯的八大圖案樣式,各自都有美麗的名字,如:阿娜古麗(石榴花式)、夏姆努斯卡(蠟花式)、伊朗努斯卡(波斯式),卡斯曼(散點排列式)等,其中最大的特色是毯面光澤平滑,毯板挺實不變形。

艾德萊斯綢 綠洲的霓裳

如果把和田地毯比作渾厚的昆侖山,艾德萊斯綢無疑就是輕盈如玉的玉龍喀什河。和田所在的沙漠綠洲并沒有太嫵媚的顏色,懷著對色彩的渴望,和田女子在節日里大多身著彩裝,因為有了艾特萊斯綢,和田不再貧瘠。

艾德萊斯綢是生活的再現,其圖案富于變化,樣式很多——期待豐收,于是有了花卉、枝葉、巴旦木杏、蘋果、梨等植物圖案;期待富足,于是有了木梳、流蘇、耳墜、寶石等財富的象征;感恩生活,于是有了采用工具圖案的木錘、鋸子、鐮刀,以及熱瓦甫琴、都塔爾琴等樂器紋飾。

艾德萊斯綢上的各種圖案都具有強烈的和田地方特色,出于和田“瓜果之鄉”的身份,因此瓜果、枝葉運用得最多,圖案一般是從上至下按規則排列,如把花瓣、柵欄、熱瓦甫琴、耳墜組合為一組,兩側再配以流蘇等紋樣。

桑皮紙 書寫沙漠的皺痕

用桑樹枝的內皮造紙在西域有著悠久歷史,而新疆的桑皮紙生產也以和田地區為中心。

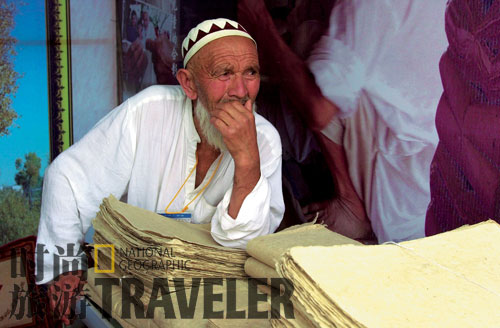

在和田市和墨路巴什柯革孜巷喀格孜其村8號,沙埋半截的黯淡土坯院內,和田地區最后一位桑皮紙匠人還在制造這種造紙術中的活化石。桑皮紙呈淡褐色,工藝講究的呈半透明狀,很薄,10元/ 張。

用炭筆在紙上素描一定很有質感,如果用來包書就太可惜了。盡管桑皮紙制作技藝已入選第一批國家非物質文化遺產,但市場對皮紙的需求并不多,偶有人光顧買走幾張,也是希望能幫助老漢改善一家人的生活。買紙后你可以在土墻上那堆貼著中外簽名的桑皮紙里,添入自己的手筆。

和田寶藏——大河沿、紅白山

大河沿、紅白山都是這些年來和田沙漠旅游的焦點,它們保存著和田最悠遠的景色和最邊緣的文明,被稱為“和田最后的寶藏”。即便你無法帶走什么,領略一下便是“淘”到了最大的寶貝。大河沿村因為沙漠探險者的涉入而聞名。這個十幾年前因與世隔絕而聲名鵲起的村落,如今每年都有數百名游客光顧,狹長的大河沿村全長180公里左右,這條游線能經過該村的五六戶人家,據說現在都是磚房,并且已經通水通電。

紅白山也叫麻扎塔格,位于和田河下游中段西岸,和田河和墨玉河在這里匯入塔里木河。麻扎塔格的南山頭由紅砂巖構成,北山頭由白云巖構成,紅、白相映,奇麗壯觀。山上遺存有漢代戍堡、唐代佛寺和宗教戰爭時伊斯蘭殉教者的麻扎。紅白山2006年剛被確立為國家級重點文物保護單位。