最近,齊白石的同鄉劉艷平女士將她收藏的經中國齊白石藝術研究會、著名古典木器鑒定專家朱家蟳等鑒定為真品的八十多件齊白石竹木雕作品,在順德樂從舉辦的“中國家具節”中首次展出,引起人們的極大興趣。這次展出的竹木雕作品,種類極其豐富,既有氣魄宏大的大件木雕,如嫁床、壽床、懸掛祠堂門楣的雕件,又有精妙簡致的中小件竹木雕,如臉盆架、香案、拐杖、鎮紙、筆筒、掛屏等;從雕刻內容來看,既有山水花卉,又有動物人物,還有各種裝飾花紋;從雕刻技巧來說,有圓雕、浮雕和透雕。

作為畫家,齊白石在中國繪畫史上最大的貢獻,在于把民間美術的審美情趣大膽融入文人畫傳統畫法中,打破了中國畫原有的清雅孤高,創造出明快、健康、磅礴的一代畫風。

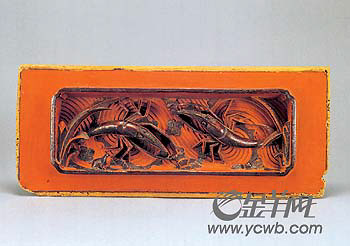

“膽敢獨創”成就了齊白石的繪畫,同樣鮮明地烙于他早期的竹木雕上。“那時雕花匠所雕的花樣,差不多都是千篇一律。祖師傳下來的一種花籃形式,更是陳陳相因。雕的人物,也無非是些麒麟送子、狀元及第等一類東西。我認為這些老一輩的玩藝兒,雕來雕去,雕個沒完,終究人要看得膩煩的。”(見齊白石《自傳》)他總在尋求師承外的創造。在掌握了師傅的看家本領平刀法后,就琢磨著使用圓刀法。平刀法進刀或直切或平削,雕刻出來的物象純樸粗獷,但生硬缺少變化,如人物的衣紋,有時會顯得像階梯一般;圓刀法所雕之物,圓潤流暢,富于立體感,尤能大幅提升人物的肌體和衣紋的逼真感。刀法的改進,令齊白石的木雕水準一下子提升了許多。對雕花的樣式,他更是大膽創新。當時,農家果物、草蟲蝦蟹被人視為“粗野之物”,是不入畫的,但齊白石眼中的這些東西卻可愛無比,他大膽地將它們雕刻上了木器。于是,莊重的鎮紙,出現了飛蚊、天牛、螞蚱、甲蟲;儒雅的筆筒,“攀”上了蝸牛、蜥蜴、松鼠;不起眼的拐杖,“爬”上瓢蟲、蜜蜂、蟋蟀、螳螂、飛蠅;窗戶的裝飾板,“浮游”起雙蝦和雙蟹。齊白石刻刀下的這些小生靈,線條流暢、栩栩如生,木器也因此被裝飾得自然風趣、清新可人。

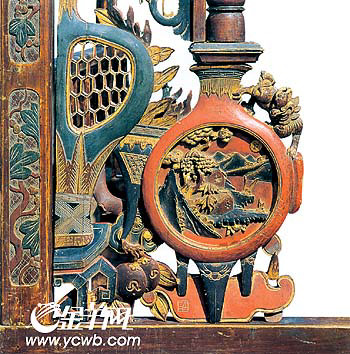

當時的壽床和嫁床,樣式講究莊重穩固,圖案突出吉祥如意,并已形成一種較為固化的模樣。但齊白石刀鑿下的壽床和嫁床,卻泛現獨特的“齊氏”風格。讓我們來看看這次展出的一張“長生樂千工壽床”,這張壽床是當時湖南名士劉梅根祝賀父母生辰的禮物。為把送給父母的壽禮造得有新意,他特意請齊白石來操斧。這張壽床,整體格調華麗穩重,但穿插了許多新鮮的花樣,顯出生機勃勃的一面。首先,圖案對稱的僵化舊例被突破,床的滌環板左邊,雕刻雙鵲登梅,右邊則雕刻蒼松翠竹;床的護手處兩邊,雕有各異的博古圖。此外,富于農家情趣的物象被雕刻上壽床,荷花蒼松之間,出現了絲瓜、葫蘆、白菜;紅梅翠竹之上,爬有蜻蜓、蜘蛛、秋蟬;螞蚱頂開紫砂壺蓋探頭向外張望,螃蟹則拱開酒壺蓋欲逃。還有更別出心裁的一幅浮雕:古雅庭院內,一對夫婦一同回首觀望身后的小童,小童舉足抬臂,手指廳堂內方角桌上放的兩個禮包,包上分別用陽文刻著“阿”、“芝”,意為阿芝有禮(阿芝是白石的小名)。齊白石以自己特有的方式來表達對知遇者的謝忱。

最能代表齊白石雕刻水平的,是他結束了雕花木匠生涯后的作品。27歲時,齊白石結束了木匠生涯,以替人畫像為生。期間,他拜文人畫師胡沁園為師,研習詩書畫印。閑時,仍雕刻一些小件的竹木雕把玩,這時的雕刻,完全擺脫了早期的匠氣,已能做到“意造從心”,既有濃郁的世俗風致,又有灑逸的詩意畫韻,境界遠遠超越一般的民間藝匠。這次展出的《牧童與牛》、《漁翁得魚》、《負薪翁》、《野豬》、《犀牛》等就是這一時期的作品。這批作品都是他早年農家生活的回憶,情感真摯,生趣盎然;物象刻劃精確傳神;刀法沉雄爽利、圓熟灑脫。

齊白石雕花木匠的生涯,對催成他獨樹一幟的畫風起了極為重要的作用,是齊白石藝術的重要源頭。研究齊白石藝術,他早期的木雕是不可或缺的部分。

人們可能會問,劉艷平的這批珍罕藏品是如何收集回來的呢?出生于湘潭的劉艷平,與齊白石是同鄉,她家附近的劉家祠堂上的雕刻,就是由齊白石完成的。小時候劉艷平每次經過祠堂,總會被祠堂里精美的木雕迷住。1976年春節,17歲的劉艷平在湘潭胡家沖蓮花一隊一位同學家中,無意間發現兩件精彩異常、落有“白石”款的木雕,她怦然心動,知道這就是白石老人早年的竹木雕。于是,一個強烈的愿望萌生了:把散落在鄉間的白石竹木雕收集起來。

1977年的清明,劉艷平在白石鋪一老農家的牛欄里,發現了十二塊雕刻精美的齊白石雕花木板,老農見她對這些殘舊不堪的木板愛不惜手,責怪道:“飯都吃不飽,你還有心玩這破板子。”劉艷平笑笑說:“我回家拿兩筒米換你這些板子怎么樣?”老農答應了。劉艷平發現,在溫飽尚未解決的農村,用糧食換雕花木板是一個好辦法。于是,劉艷平說服父母,拿出不多的口糧去交換她鐘愛的齊白石竹木雕。之后,只要一有閑暇,她就挑上幾十斤米走村串戶去尋寶,一些差點被丟到爐火里去的木雕就這樣被搶救出來。到1982年,她已收集到近四十件齊白石竹木雕。

在劉艷平一百多件齊白石竹木雕藏品中,《神牛》是她最珍愛的一件。這件長達一米多、用老樹樁稍作雕琢而成的作品是白石竹木雕作品中別開生面的一件,原先保存于白石老人長孫齊楚珠家中。劉艷平一看就喜歡上了這件珍品,但齊楚珠很珍惜爺爺留下的《神牛》,不愿出讓。劉艷平沒有氣餒,多年一直與齊楚珠保持聯系,堅持每年探訪老人家。到了1996年,齊楚珠已是90多歲高齡,劉艷平的誠意終于感動了她,同意割愛將“神牛”出讓。

“長生樂千工壽床”局部

漁翁得魚

牧童與牛

雙蝦圖飾板